Le lundi 25 novembre, Océane membre de l’Observatoire des inégalités est, dans un contexte d’exposition et d’éducation intervenue au lycée Henri Poincaré pour présenter le Monopoly des inégalités en classe préparatoire économique (ECG/ESH) ainsi qu’à des lycéens de Terminale spécialités SES. Ces inégalités sont étudiées dès le lycée en spécialité SES puis revues en classe préparatoire. Alors, chacun d’entre nous en a techniquement connaissance. Nous étudions les pourcentages, les mobilités sociales, les termes… mais alors, à quoi servait cette intervention de l’Observatoire des inégalités ?

En 1903, Elizabeth Magie dépose un brevet pour son jeu The Landlord’s Game (le jeu du propriétaire foncier) à travers lequel elle souhaite dénoncer les avantages monopolistiques toujours tournés vers le propriétaire aux dépens du reste de la société.

Son but : éduquer toute la population à la réalité économique.

30 ans plus tard, Charles Darrow découvre son jeu, se l’approprie en se concentrant sur le monopole comme but. Ce dernier revend à l’édition Parker Brother cette idée très connue aujourd’hui sous le nom de « Monopoly ».

Le but du jeu : acheter et détenir le plus de biens possibles en appauvrissant les autres joueurs. Le gagnant est celui qui possédera le plus à la fin de la partie. Perdant tout son sens, le jeu cherchant à dénoncer les inégalités en est finalement victime. Une idée volée à une femme par un homme au XXème siècle, une recherche d’égalité perdue dans un jeu aux milliards d’euros de bénéfices.

Nous avons tous joué au Monopoly au moins une fois. En rentrant dans la partie, chaque joueur, quelques soient ses idées se perd dans une recherche avide de compétition. Comme une réalisation d’un désir réel sur un plateau imaginaire où tout est permis. Mais qu’en est-il si le plateau reflète la réalité ? En effet, le plateau du Monopoly nous semble plutôt représentatif de la société. Chaque joueur part avec les mêmes chances et construit sa richesse. C’est l’idée de « self made man » américain, d’un Steve Jobs parti de rien dans son garage. Seulement, cette idée de la société égalitaire et du « si tu le veux-tu le peux » est-elle fondée ? Bien que rêvée, cet idéal parait finalement difficile à atteindre.

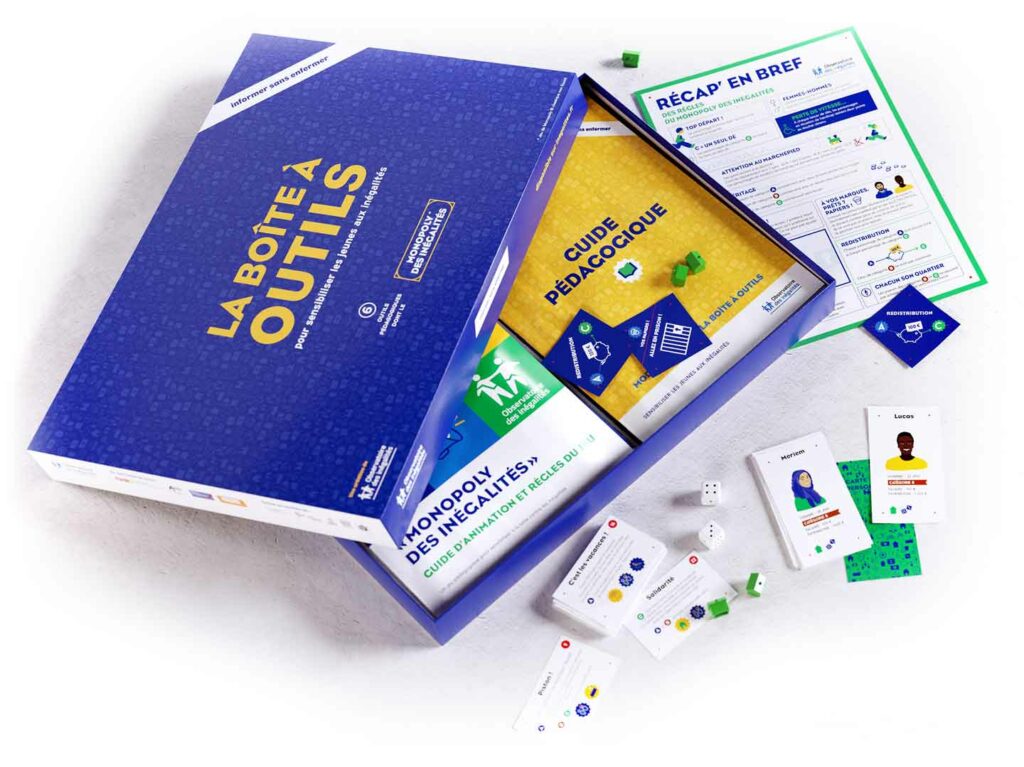

Alors, dans un désir de rééducation à la société moderne et en corrélation avec l’idée primaire de désignation du jeu « The Landord’s game » d’Elisabeth Magie, l’Observatoire des inégalités a créé son propre Monopoly : le Monopoly des inégalités. Le principe est le même, seulement le jeu s’applique à une société réelle remplie d’inégalités où le « self made man » est en fait prédestiné. Aurel est un homme de 55 ans et de catégorie A. Il a un salaire de 300 euros et un patrimoine de 2000 euros. C’est bien plus que Mohamed, 28 ans, de catégorie C avec un salaire de 100 euros et un patrimoine de 600 euros. Une dizaine de cartes comme celles-ci doivent être piochée au début du jeu. Chaque joueur se voit attribuer un personnage avec des caractéristiques différentes : catégorie socioprofessionnelle, sexe, couleur de peau… certains personnages comme celui de Tom sont également en situation de handicap. Suivant ces différences, le jeu s’organise sur le plateau connu du Monopoly mais adapté à certains joueurs plus qu’à d’autres comme reflet d’une société toujours inégale. Par exemple, Tom, le personnage en situation de handicap ne peut accéder aux cases de gares. Ces pénalités ne sont pas créées au hasard, chacune d’entre elle reflète une observation chiffrée et réelle de la société actuelle. Par exemple, les gares situées hors des grandes villes ne sont généralement pas adaptées et donc inaccessibles pour les personnes en fauteuil.

Les personnages de classe A peuvent se permettre d’acheter tous les biens disponibles sur le plateau mais doivent opérer une redistribution au profit des personnages de classe C une fois par tour de plateau. Certaines cartes piochées défavorisent les minorités, mais comme dans la vraie vie, il est également possible de bénéficier de discriminations positives. Le but du jeu n’est pas d’extrapoler les inégalités présentes dans la société actuelle mais simplement d’exposer des faits réels, étudiés et dont nous n’avons pas toujours connaissance ou que nous ne réalisons pas systématiquement.

Ainsi, le lundi 25 novembre Océane membre de l’Observatoire des inégalités est, dans un contexte d’exposition et d’éducation intervenue au lycée Henri Poincaré pour présenter le Monopoly des inégalités en classe préparatoire économique (ECG/ESH) ainsi qu’à des lycéens de Terminale spécialités SES. Ces inégalités sont étudiées dès le lycée en spécialité SES puis revues en classe préparatoire. Alors, chacun d’entre nous en a techniquement connaissance. Nous étudions les pourcentages, les mobilités sociales, les termes… mais alors, à quoi servait cette intervention de l’Observatoire des inégalités ?

Pour commencer la séance, Océane nous a demandé de définir l’inégalité. Un quart d’heure de parole autour de ce terme a donc été lancé. Un moyen d’appréhender la suite de la séance. Penser le jeu, le comprendre et le vivre. Jusqu’ici, la classe semblait plutôt à l’aise sur le sujet. Des termes très précis sont utilisés et l’ensemble des élèves semble maîtriser le sujet étudié l’année précédente en classe. Et puis, le jeu commence. 5 groupes de jeu se créent, chacun pioche un personnage et lance son dé. Là, au fur et à mesure de la partie, le joueur fait plus que comprendre, il est acteur de la situation lorsqu’il n’en était qu’observateur avant.

Dans le jeu, plus de règles, chacun fera tout pour gagner malgré sa condition. Corruption, vol, triche… et puis, fin du jeu. Aurel gagne, parfois Tom, rarement Mohamed. Les critères pour nommer un gagnant ne sont pas définis, cependant à la fin de la séance lorsque tous les groupes se réunissent, chacun se rend compte qu’il a d’abord automatiquement pensé le gagnant comme celui qui possédait le plus de biens et d’argent.

Un deuxième quart d’heure de parole s’installe donc à la fin de la séance. Chacun explique son point de vue sur le jeu à travers le regard de son personnage et réfléchi aux règles qu’il a trouvées injustes en les projetant dans notre réalité.

Nous pourrions nous demander ce qu’apporte de nouveau Océane et à travers elle l’Observatoire des inégalités et le Monopoly des inégalités à des étudiants de classe préparatoire économique ? Cela tient principalement au passage de la simple connaissance à l’expérience des inégalités par le jeu permettant à chaque étudiant d’être acteur et en jouant de se rapprocher d’une réalité qui n’est pas nécessairement la sienne…

Sarah-Louise Charrières, ECG2, cours d’ESH (SES)